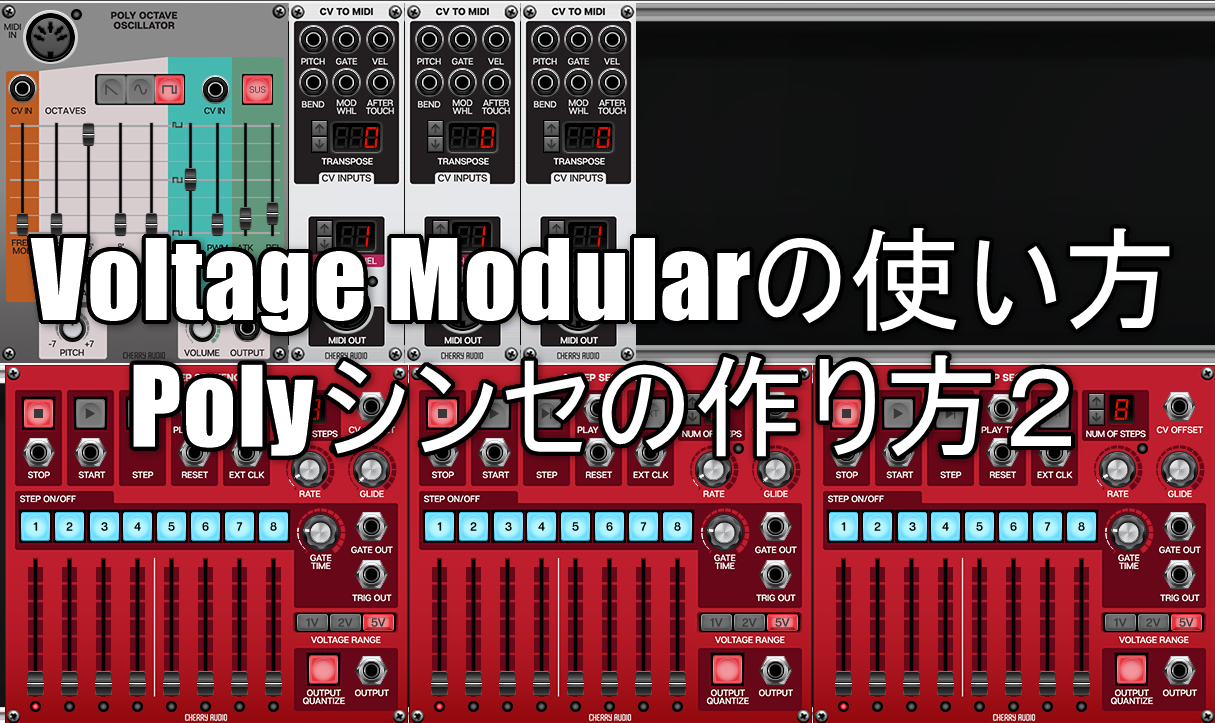

Voltage Modularの使い方 Polyシンセの作り方2

Chillout with Beats の yosi です。

Polyシンセの作り方2回目です。

前回の記事はこちらを参考にして下さい。

実質LFOを詳しく書こうと思って2回に分けたのですが、予定を変更して今回はPoly対応のオシレータ「POLY OCTAVE OSCILLATOR」の使い方を解説します。

近々「SUPER OSCILLATOR」と「SUPER LFO」の解説をします。

(この2つのモジュールはとても似ていて一緒に解説することで理解度を高める狙いがあります)

この記事の内容はVoltage Modular Core + Electro Drumsが必要となります。

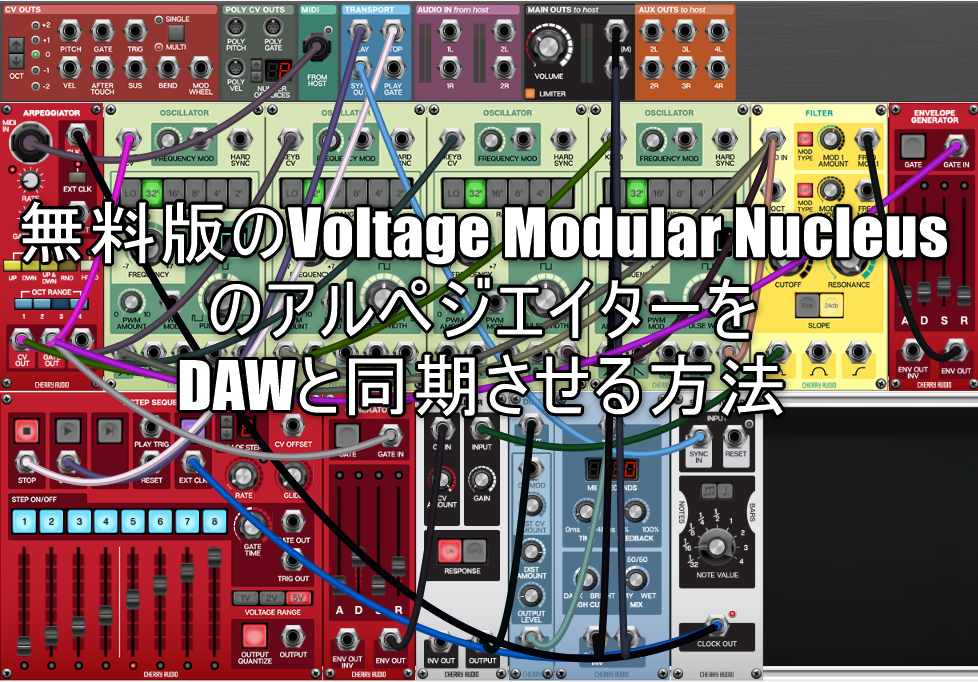

無料版のNucleusではモジュールが無い為出来ません。Nucleus向けの記事は以下の4つです。

シンセの仕組みを詳しく勉強した方は購入をおすすめします。

このブログでは今後、最低でも以下の記事を書いていきます。

・SUPER OSCILLATORとSUPER LFOの詳しい使い方(追加)

・DRUM TRIGGER SEQUENCERの詳しい使い方

・Sampler1の詳しい使い方

・Plug-In Hostの詳しい使い方

・Formulaの活用例

POLY OCTAVE OSCILLATORのGoogle翻訳+α

Cherry Audioのポリオクターブオシレーターは、ボイスごとに4つの混合可能なオクターブを備えたポリフォニックオシレーターです。 MIDI入力は、ピッチとノートオン/オフメッセージを受信し、それぞれオシレーターの周波数と内部振幅エンベロープに内部的にルーティングします。このモジュールは、オルガンまたは青々としたパッドの完璧な出発点です!波形オプションは、のこぎり波、正弦波、および電圧制御可能な可変幅パルス波です。

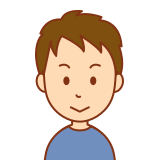

このオシレーターはPolyですが、上記の通り内部で処理され出力時はMonoになります。地味に判り辛いです。1番簡単な使い方は以下の様に「MIDI」を接続して「OUT」を接続するだけで普通のシンセの音が出ます。

Inputs, Outputs, and Controls

MIDI In– このMIDI入力ジャックは、MIDIコントローラーまたはホストDAWからポリフォニックピッチとノートオン/オフメッセージを受信します。通常、これはI / Oパネルの「MIDI From Host」出力に接続されます。

Freq Mod CV In jack– 発振器周波数を外部変調するための制御電圧入力。 LFO、サイレンノイズ、エンベロープ制御ピッチスイープなどでビブラートを追加するのに便利です。

Freq Mod– Freq Mod CVインジャックで受信した信号を減衰させます。 0%では変調は発生しません。 100%では、+ /-5V信号が1オクターブ上下にピッチを変調します。

Octaves and Individual Out jacks– スライダーは、オシレーターの4オクターブのミキサーとして機能します。従来のオルガン映像でラベル付けされた各オクターブは、減衰スライダーで指定された振幅でメイン出力とその個々の出力ジャックに同時に出力されます。

Waveform Selector– オシレーターの波形を選択します。オプションは、のこぎり波、正弦波、および電圧制御可能な可変幅パルス波です。

PW (pulse width)– パルス波の幅または「デューティサイクル」を設定します。このスライダーは、他の2つの波形には影響しません。デフォルト設定の50%は、奇数次高調波が豊富な完全な方形波を出力します。スライダーを上下に動かすと、デューティサイクルが短くなったり長くなったりし、極端な場合でも音が薄くなります。

PWM CV In jack– ここにLFO、エンベロープジェネレーターまたはその他のMODソースを接続して、パルス波の幅を連続的に変化させます。これは、パッチに深刻なフレーバーを追加するための実績のあるアナログ合成のトリックです!

PWM– PWM CVインジャックで受信した信号を減衰させることにより、パルス幅変調の量を設定します。

Attack– 内部振幅エンベロープがゼロから最大レベルまで上昇するのにかかる時間を調整します。

Sustain– このボタンは、内部振幅エンベロープのサステインステージを有効または無効にします。指定された攻撃時間の後、エンベロープはキーが放されるまで最大音量で維持されるか、すぐにエンベロープのリリース段階にジャンプします。

Release– リリース段階がアクティブになった後、内部振幅エンベロープが最大ボリュームからゼロに戻るまでにかかる時間を調整します。

Pitch– これは、オシレーターの微調整コントロールです。オシレーターの周波数は、0.01セミトーン(1セント)から7セミトーンまで上下にシフトできます。

Output jack and Volume attenuator– 4つの混合オクターブのメイン出力とボリュームコントロール。

これだけでは面白くないのでモジュラーならではの例をご紹介します。

POLY OCTAVE OSCILLATORでシーケンサーを使う方法

この画像を見てもらえれば判ると思いますが、「POLY OCTAVE OSCILLATOR」の入力はMIDIに対し、「8-Step-Sequencer」はCV OUTPUTです。

接続が出来ません。

そこで使うのは「CV To MIDI」です。

以下のように配線すれば「8-Step-Sequencer」から使う事ができます。

ただこれだとモノなのでPolyシンセを使っている意味がありません。

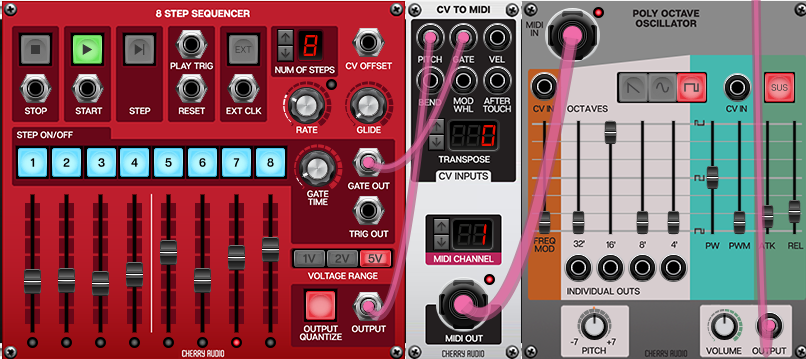

そこで「8-Step-Sequencer」を3つ使って3音ポリにしてみます。

やり方は単純で「8-Step-Sequencer」を3つ、「CV To MIDI」を3つ使います。

とても簡単なので以下の状態から結線する所を動画で録りました。

まず音が出る部分の接続を行います。

次にシーケンサーを連動させて動くようにします。

ちょっと遊びで作ったものですが、動画だけあげときます。

(音が圧縮されていまいちですが、実際はもう少し分厚い音がします。)

難しい事はしていませんので、見て頂ければ判ると思います。(需要があれば解説入れます)

Voltage Modularの使い方 Polyシンセの作り方2まとめ

最後の方説明が雑なので数日以内に追記します。

パット見Voltage Modularはあまり使えないのかと思いましたが、結構色々出来ます。

近しか「SUPER OSCILLATOR」と「SUPER LFO」の記事書きます。

コメント