概要

Chillout with Beats の yosi です。

VCV Rackの記事第十回目です。

今回もMutable Instruments がベースとなったAudible Instrumentsです。

Audible Instrumentsのモジュールはどれも音カッコいいけど、もう難解過ぎんねん!

思う浮かぶのですよ、勢いだけでハードを買ってしまった人の悲壮な顔が・・・

マニュアルは英語、持っているのは少量のモジュール、イマイチ音が出ない・・・

(一つのモジュールが大体2万~6万位)

そんな方々を救うべく音を出して楽しくなれるポイントを解説しようと変な義務感に追われて記事を書いております。

断言しますが、これからモジュラーシンセを始めようと思う人はソフトウェアを一度触った方が良いです。

前回の記事はこちら

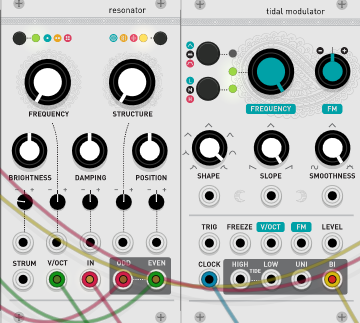

今回のMeta Modulatorで作った音です。

内部のオシレーターとPlayerからドラムビートをモジュレートして、オートメーションでAのノブをオートメーションで動かししてFLStudioのEdisonで録音しました。

Meta Modulator(Warps)

前置きが長くなりましたが、そもそもシンセなのかエフェクト判り辛い。

簡単に言うとVocoderの様な感じです。

2つのインプットに様々なアルゴリズムでモジュレートするものです。

ポイント

一番シンプルな使い方は⑤と⑥に別々のオーディオを入力します。

⑦をオーディオアウトに接続するとこれで⑤と⑥がAの位置によって異なるアルゴリズムでモジュレートが掛かります。これだけでもかなり楽しいです。

サンプルをちょっと再生するのはPlayerが便利です。

各パラメータ

オフィシャルの画像を使わせて頂きます。

CONTROLS, INPUTS AND OUTPUTS

A. 変調アルゴリズムこのノブは、キャリアとモジュレータのどちらで信号処理操作を実行するかを選択します。アルゴリズムについては、次のセクションで詳しく説明します。

B. モジュレーション音色このノブは混変調によって作り出される高調波の強度をコントロールします – あるいはいくつかのアルゴリズムのためにトーンコントロールの別の次元を提供します。

C. 内部発振器状態。このボタンは内部オシレータを有効にしてその波形を選択します。 LEDの色はオシレータ波形によって異なります。LEDがオフのときは、内部オシレータが無効になり、外部信号がキャリアとして使用されます。

D. 外部搬送波振幅または内部発振器周波数。外部キャリアが使用されているとき(つまり、内部オシレータがオフになっているとき)、このノブはキャリアの振幅、またはチャンネル1のLEVEL CV入力からの振幅変調の量を制御します。内蔵オシレータがアクティブのとき、このノブは周波数をコントロールします。

E.変調器の振幅。このノブはモジュレーターの振幅、またはチャンネル2のLEVEL CV入力からの振幅モジュレーションの量をコントロールします。暖かいオーバードライブ効果を得るために、1.0を超えるゲインを適用することができます。

1. 外部搬送波振幅または内部発振器周波数CV入力。内部発振器がオフになると、このCV入力はキャリア入力のゲインを制御します。内部発振器が有効になると、代わりに発振器周波数のV / Oct制御として機能します。

2. モジュレータ振幅CV入力。このCV入力はモジュレーター入力のゲインをコントロールします。対応するキャリアと同様に、パッチケーブルが差し込まれていないときは、内部で一定の+ 5V電源に正規化されています。

3. アルゴリズムのCV入力。この入力のCVは、モジュレーションアルゴリズムノブ(A)の位置に追加されます。

4. TimbreのCV入力。この入力のCVは、モジュレーション・ティンバー・ノブ(B)の位置に追加されます。

5. 6. キャリア(1)とモジュレータ(2)のオーディオ入力。ワープはモジュラーレベルの信号(通常10Vpp、最大20Vpp)を想定しています。

7. モジュレータ出力(1×2)。これがメインのオーディオ出力です。

モジュレーションアルゴリズム

左から順番に解説(グーグル先生)していきます。

クロスフェード

搬送波と変調器は、定電力則を使用して相互にクロスフェードします。 TIMBREはクロスフェードの位置をコントロールします – 両方の信号は12時に等しくミックスされます。

クロスフォールディング

搬送波と変調器が合計され、わずかな混変調積がスパイスを加えるために追加され、その結果得られる信号がウェーブフォルダーに送られ、その量はTIMBREによって制御されます。

ダイオードリングモジュレーション

キャリアと変調器は、ダイオードリング変調器のデジタルモデルを使用して粗く乗算されます。 TIMBREは、得られた信号を可変量のゲイン(およびエミュレートされたダイオードクリッピング)で後処理します。

デジタルリングモジュレーション

デジタル領域で適切な乗算演算を使用する、以前のアルゴリズムのより穏やかなバージョンです。これは、AD633ベースのすべてのアナログ・リングモジュレータに似ています。 TIMBREは、ゲインブーストとソフトクリッピングを使用して信号を後処理します。

XORモジュレーション

搬送波と変調器の両方が16ビット整数に変換され、結果として得られる2つの数値はビットごとにXORされます。 TIMBREは、どのビットをXOR演算するかを制御します。

比較と修正

少数の信号が比較演算によって合成されます(「キャリアの信号の負の部分をモジュレータで置き換える」、「キャリアの絶対値がモジュレータの絶対値よりも大きい場合はモジュレータ、キャリアを出力する」 ) TIMBREはこれらの信号を介してモーフィングします(そのうちのいくつかはオクターブペダル風味を持ちます)。

ボコーダ

20個の分析バンクと20個の合成3オクターブ48dBフィルタを備えた、アナログボコーダーの古典的な実装です。変調器サブバンド信号は包絡線フォロワによって処理され、そこから各搬送波サブバンド信号のゲインが導出される。 TIMBREは、モジュレータのエンベロープフォロワーとキャリアのゲイン要素との間の関係を歪めます。モジュレータ信号から抽出されたフォルマントを効果的にシフトアップまたはシフトダウンします。

INTERNAL OSCILLATOR

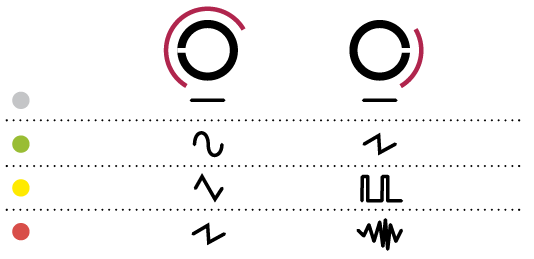

CのINT.OSCボタンを押下すると内部オシレータが有効になります。押すたびにオシレータの波形が選択されます。(3種類)

内部オシレータが有効時はDと①は内部オシレータの周波数を操作出来るようになります。

本家の画像そのまま使わせて頂きます。

内部オシレータはAの位置によって波形が変わります。

下図の通り、LEDが緑でAのノブの位置によって波形が変わります。

7時~2時までと2時から5時で変わります。

LEDが緑色の時:サイン波、ノコギリ波

LEDが黄色の時:三角波、パルス波

LEDが赤色の時:ノコギリ波、ノイズ(ローパスされた)

まとめ

自分でも何回目だろうと思うほど書いていますが、まあ判り辛いです。

(なんで内部オシレータは12時の位置で切り替わらないのでしょう・・・)

とは言え、普通のソフトシンセでは出ない音が出せるのは間違いないです。

そして自由度が高い為、発想の幅が広がります。

プリセットが主流となってきている中、モジュラーシンセが人気と言うのもうなずけます。

コメント