概要

Chillout with Beats の yosi です。

MIDI-CVって色々コントロール出来そうだけど何となく音もなるしで後に回してました。

少しずつ深掘りしていきます。

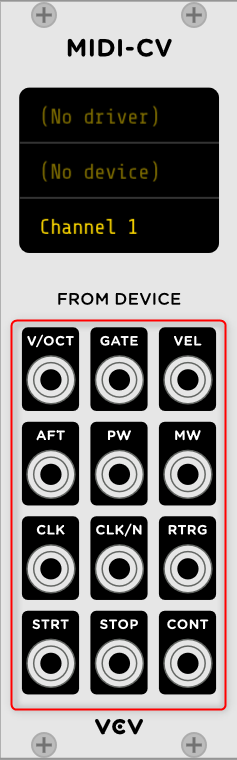

MIDI-CVの詳しい解説

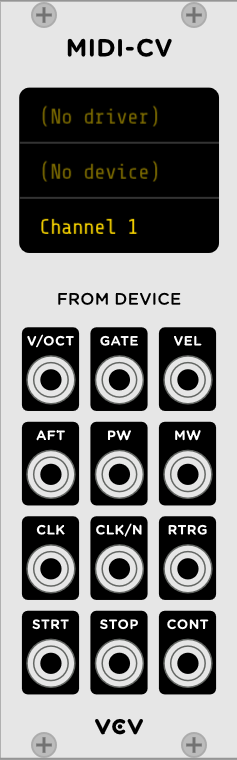

MIDI-CVはMIDI関連の機能が詰まっていますが、英語で省略されていますのでパッと見何?というのがあるので一つずつみていきます。

V/OCT : 最後にホールドされたMIDIノートの1V / octピッチの信号を生成します。

GATE : キーを押したときに10Vを発生します。音符がレガートで演奏されても再トリガーされません。再トリガーする為にはADSRの「TRTIG」に「RTRG」を入れます。

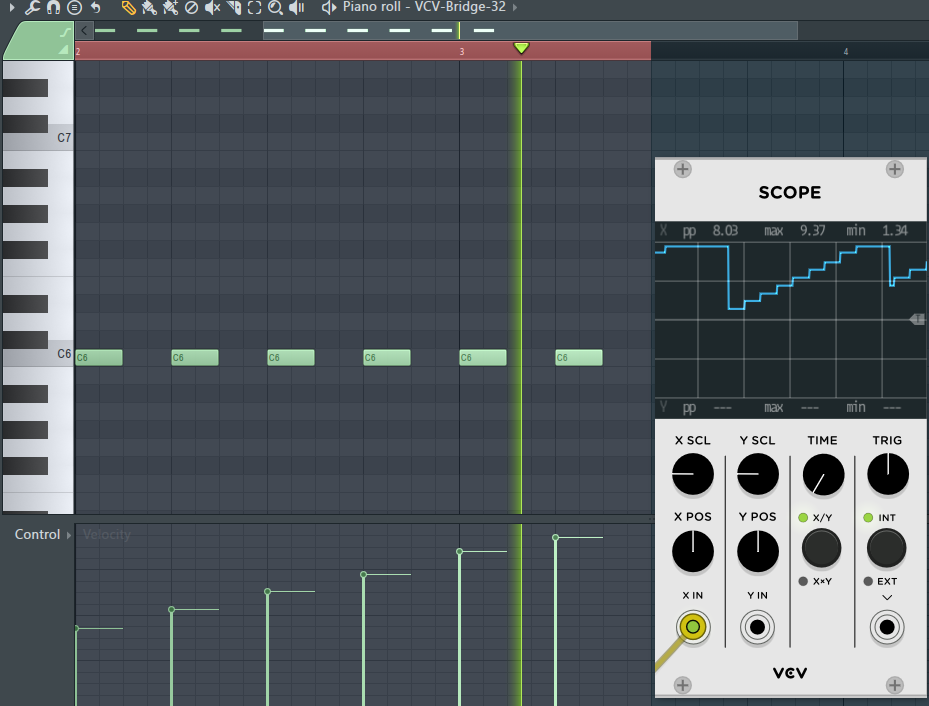

VEL : 0Vから10Vの速度のCV信号を生成します。VCAのLINに入れることで、ベロシティ(強弱)を付けることが出来ます。

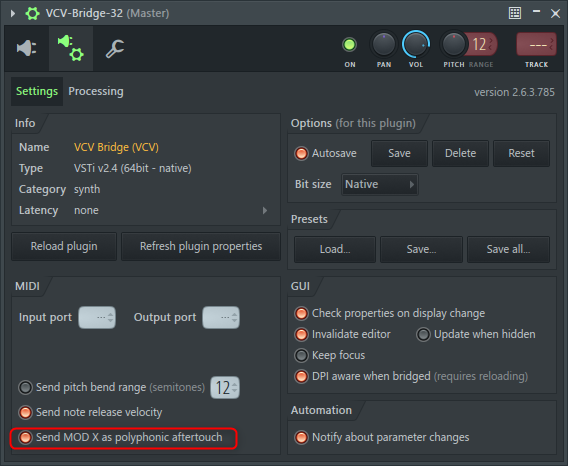

AFT : アフタータッチCV(ポリフォニックアフタータッチではなくチャンネルプレッシャー)を生成。あまり使わないと思いますが、FLStudioから送る場合は、「Send MOD X as polyphonix aftertouch」を有効にするとBridgeしてくれるようになりました。

PW : ピッチホイールです。-5V〜5VのピッチホイールCVを生成

MW : mod wheel CVを生成

CLK : 受信した24-PPQN MIDIクロックごとにクロックを生成します。家にMIDI clockを吐いてくれる機器が無いため、検証は出来ませんでした。

CLK/N : パネルを右クリックしてCLK / Nレートを選択すると、分周セットで指定されたクロックが生成されます。こちらも同様で、家にMIDI clockを吐いてくれる機器が無いため、検証は出来ませんでした。

RTRG : legatoに関係なく、新しいノートが押されたときにトリガーを生成します。レガート時もトリガーが欲しい時はADSRの「TRTIG」に入れます。

STRT, STOP, and CONT : MIDIデバイスが開始、停止、または継続イベントを送信したときにトリガーを生成します。FLStudioとBridgeで接続してやると普通にStart、Stopを吐くので、DAWとの同期が実は簡単に出来ました。以前書いた記事ではTrigerをわざわざ置いていました・・・調べるもんですね。

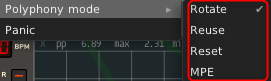

Polyphony mode

Rotate: 押された各ノートは、次に利用可能なチャンネル、または利用可能でない場合は次のチャンネルを選択し、最後のチャンネルに到達した後で最初のチャンネルにラップアラウンドします。

Reuse: 同じMIDIノートを持つチャンネルが以前に使用されていた場合は、それを再利用します。それ以外の場合は、リセットモード動作を使用してください。

Reset: 押された各ノートは利用可能な最も低いチャンネルを選択します。ノートを放すと、上のチャンネルすべてが下にシフトします。

まとめ

しっかりマニュアルって確認すべきですね。

今回DAWと同期方法が以前書いた記事よりもっと簡単に出来る事が判りました。

(記事も書き直さきゃ・・・)

コメント