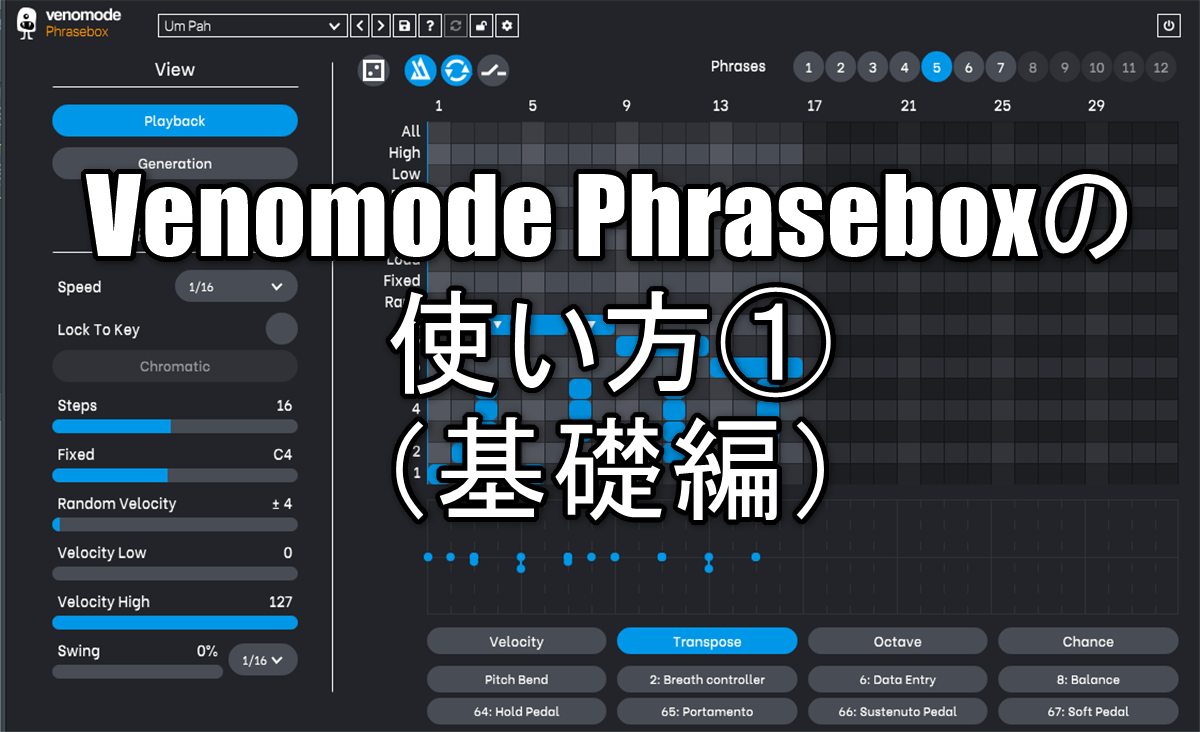

Venomode Phraseboxの使い方②(パラメータ解説編)

引き続きVenomode Phraseboxの使い方記事です。

前回の記事はこちらからどうぞ。

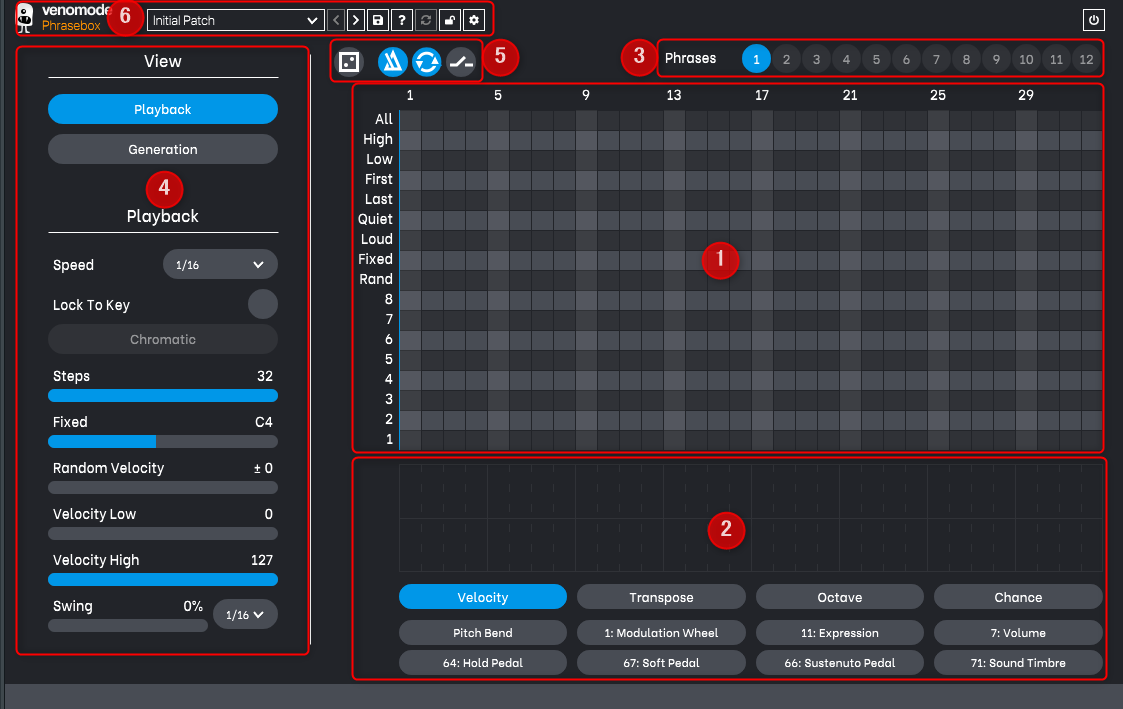

Venomode Phraseboxのパラメータ解説

①ピアノロール

②ノートモディファイとコントローラエンベロープ

③フレイズ

④メインコントロール

⑤オプション

⑥トップバー

今回は①を詳しく解説していきます。

①ピアノロール

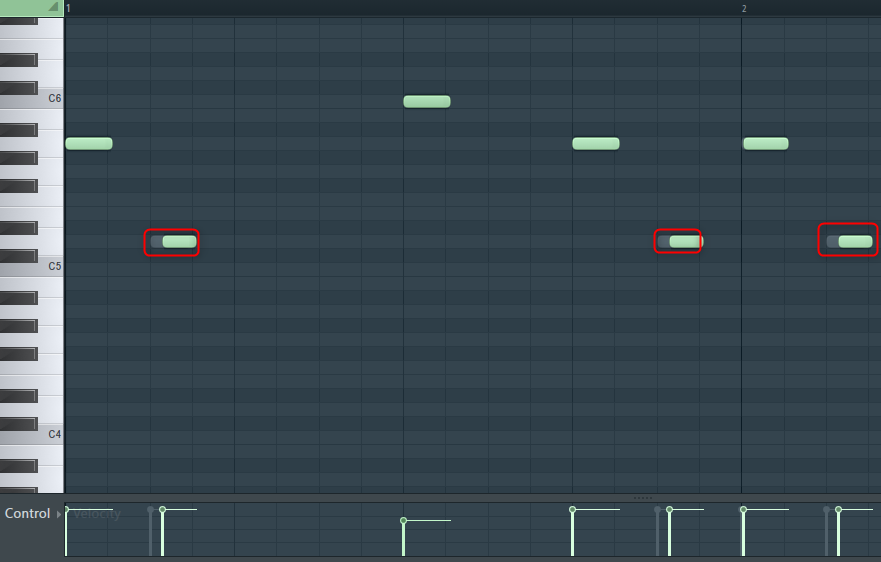

ピアノロールは、アルペジエーターが演奏しているパターンをコントロールする場所です。音符は、クリックして好きな長さにドラッグすることで追加することができます。音符をドラッグすることで音符を移動させたり、音符の左右の端をドラッグすることでサイズを変更することができます。ドラッグ中にシフトキーを押したままにすると、スナップを無効にすることができます。右クリックするとノートが削除されます。シフトを押したままノートをクリックすると、そのノートを選択範囲に追加することができます。シフトを押したまま何もない領域をドラッグすると、ボックス選択範囲を複数のノートの上にドラッグすることができます。

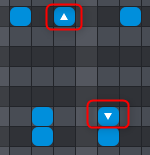

音符の色が濃いほどベロシティが低くなり、チャンスが低くなるにつれて透明度が高くなります。上向きまたは下向きの矢印は、ノートに適用されている転置と、ベースノートとの相対的な方向を示しています。このような場合には、このようにして、音階を変更することができます。

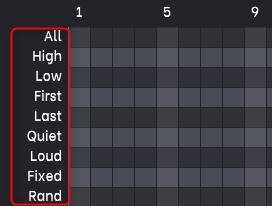

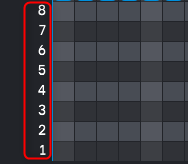

各行は、入力された音符のうち、どの音符を再生するかを指定します。1から8までの数字は、最も低い8つの音符を表し、1が最も低い音符となります。その上の特別な音符の列は、特定のルールに基づいて入力されるMIDIから選択されます。

ピアノロール左側(上)の各パラメータの解説です。

ALL:ノート=すべての音をコードとして演奏

「ALL」のノートはコード全てを意味します。

High、Low:「High」と「Low」はコード中のの最高音と最低音を弾く

「High」はコードの中の一番上、「Low」はコードの中の一番したを意味します。

First、Last:「First」と「Last」最新の音符を最初に一番古い音を最後に演奏します。

「First」と「Last」はコードの位置で「First」は一番前にあるMIDIノートを演奏し、「Last」は一番最後にあるMIDIノートを演奏します。

以下は判り易くMIDIの鳴る順番を変えました。

①が「First」で②が「Last」としてなります。

Quiet 、Loud:「Quiet」、「Loud」はでベロシティ別に再生する

「Quiet」はベロシティが最小、「Loud」はベロシティが最大のノートを演奏します。

Fixed play:プレイバックセクションのスライダーで設定した音を再生する

コードとは関係なく、左側の「Playback」の「Fixed」で設定したノートが鳴ります。

Random:ランダムは、入力されたMIDIからランダムな音符を再生します

コードの中から1つのノートがランダムで鳴ります。

ピアノロール左側(下)の各パラメータの解説です。

この数字はコードの1~8番目のどのノートを鳴らすか指定出来ます。

コードの和音数が足りない部分は当然なりません。

②ノートモディファイとコントローラエンベロープ

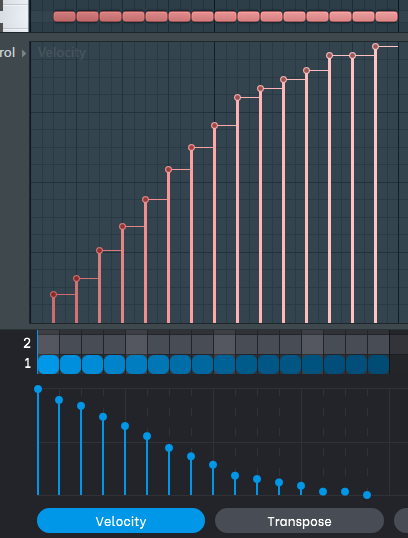

ピアノロールの下には、ノートモディファイアとコントローラのエンベロープがあります。 ここでボタンを選択すると、対応するウィンドウが表示されます。 ベロシティ、トランスポーズ、オクターブ、チャンスのウィンドウでは、各音符の縦のマーカーが表示されます。 これらのポイントをドラッグして、対応する値を調整することができます。 ベロシティは1~127の範囲で、トランスポーズは24半音(2オクターブ)の上下、オクターブは-4~4の範囲で設定できます。 チャンス値は、そのノートが再生される確率を決定します。フル(100%)に設定すると、すべての音符が期待通りに再生され、最小(1%)に設定すると、その音符は平均100回に1回再生されます。 チャンス値は再生中に計算されるため、100%以外の値を設定した場合は、毎回異なる再生となります。

上段4つのボタン

まずは上段4つの解説です。

この辺はマニュアルに詳しい記載が無いので使った感じでの解説がメインとなります。

Velocity:ベロシティの調節が可能。音源が対応している、又はVelosityの設定が反映されている必要がある。

効果としては以下の様な感じです。

「All」のノートのみベロシティを下げてみました。

Ttranspose:音程を+-24半音単位で上下さえせる事が出来ます。

設定した所は▼▲の印がノートに付きます。

これは結構使い方が難しいです。

+-5度は使い易いですが、それでも場合によっては不協和音になります。

「Rand」で使って「Burn to MIDI」を良い結果になるまで繰り返すというのもありかと思います。(又は書き出した後編集)

動画では「Rand」に「-5」の「Ttranspose」を3か所で掛けています。

(聴いて頂くと判ると思いますが、所々不協和音が鳴ってますが、たまにこれ!と言う音も鳴ります)

Octave:+-4の範囲でオクターブ上下させる事が出来ます。

「Ttranspose」に比べると使い易いです。

動画では後半の「Rand」で1オクターブ上を鳴らしています。

Chance:当該ノートを鳴らす確率を設定出来ます。デフォルトは100%です。

50%にすれば平均で2回に1回音が鳴ります。

この機能を使うとリズムをランダムにする事が可能です。

低めの確率にしてDelayを掛けると良い感じの効果が得られます。

動画前半は「Chance」を低く設定し、後半はデフォルトの100%です。

(Delayを掛けるなら前半の方がメリハリ出て聴きやすくすっきりします)

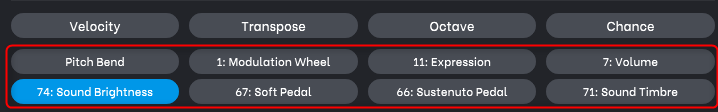

中、下段の8つのボタン

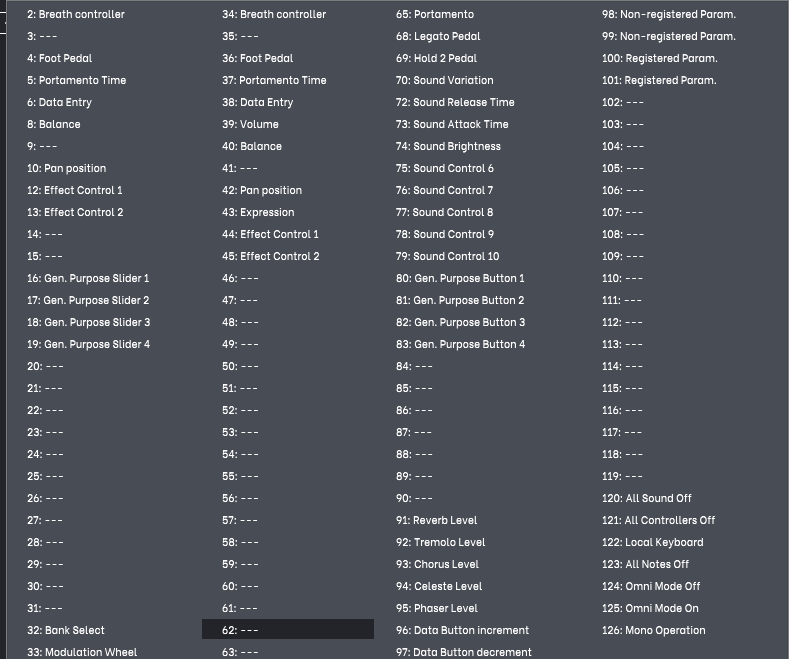

中断、下段の8つのボタンはMIDI CCに対してエンベロープを設定出来ます。

「Pitch」のみ固定でそれ以外の7つはMIDI CCを自由に右クリックからアサイン可能です。

Pitchが結構良くて以下の様な事が簡単に出来ます。

(前半はPitch未設定、後半はエンベロープを使ってPitchを変更)

他のCCはMIDI Learn機能を搭載しているソフトシンセなら簡単に設定、どのパラメータでも簡単にエンベロープで動かす事が出来ます。

例えばVitalならパラメータ上で右クリックから「Learn MIDI Assignment」をクリックでMIDI CCの割当が出来ます。

動画も用意しました。

③フレイズ

12 個のフレーズボタンは、保存されたシーケンスのバリエーションです。 ボタンをクリックしてフレーズを切り替えることも、DAW で自動化することもできます。 フレーズの変更を自動化するために、Phrasebox は “Phrase” と呼ばれるパラメータを公開しており、DAW から直接操作することができます。 フレーズを選択すると、新しいノートとコントローラーのエンベロープが使用されます。 コントローラーの番号、ステップ数、再生速度などの他の値は一定に保たれます。 1つのフレーズを別のフレーズにドラッグ&ドロップすることで、フレーズを複製することができます。

特に説明不要かと思いますが、マニュアルに載っていないけどある機能を説明していきます。

フレーズのコピー

2つやり方があります。

1つは上の説明でもある通り、ドラッグアンドドロップです。

2つ目は右クリックから「Copy」し、別の「Phrase」を選択してから「Paste Phrase」です。

フレーズの削除

フレーズを削除する場合は「Phrase」の番号の上で右クリックから「Delete」です。

動画も用意しました。

④メインコントロール-Playback

結構重たいので2回に分けます。

(後日1つにまとめます)

サイドバーには、再生と生成を変更するための様々なコントロールがあります。 上部にある “Playback “と “Generation “というラベルの付いた2つのボタンで、再生と生成のコントロールを切り替えます。

4a. 再生部

再生セクションでは、Phrasebox がどのようにフレーズを再生するかを設定します。

再生速度の値は、シーケンスの再生速度をホストテンポに対してどのくらいの速さで再生するかを選択します。例えば、再生速度が1/16の場合、ピアノロールの各ステップは1/16の長さになります(セミクエーバー)。

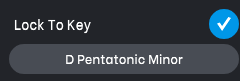

Lock To Keyオプションでは、すべてのノートが正しいキーで再生されていることを確認できます。 このオプションを有効にすると、キーボックスをクリックすると、メニューから選択したキーに合わせて出力がトランスポーズされます。 これにより、キーボードをマッシュして素晴らしい結果を得ることができるだけでなく、トランスポーズされたノートパターンが常に機能するようになります。

例えば、あるノートでトランスポーズオプションを使用した場合、MIDI入力がキーから外れていることに気づくかもしれません。 例えば、あなたのフレーズが連続した音符でトリルを演奏していて、他のすべての音符が1つ上にトランスポーズされているとします。 あなたの曲がハ長調でE音符を演奏した場合、トリルは機能しますが(Eより1つ上の半音はFです)、C音符で演奏した場合、トリルはキーから外れてしまいます(Cより1つ上の半音はC#で、Cのキーではありません)。 そこで、Lock to keyオプションは、スケールに合わせてC#をDに丸めます。

設計上、ロック・トゥ・キー機能は、ダウンする前にスケールアップを試みますので、この機能がどのように動作するかは確実です。 上のトリルの例では、アップではなくダウンに転置する場合、1ではなく2半音下に転置したいと思います。 E音を演奏する場合、1で転置するとD#になり、これはEに丸めようとします。 2で下に移動すると、音階の中で1音下に移動することが保証されます。

プリセットをロードする際に、ロックトゥキーを有効にしている場合、選択したキーで有効にしたままになるので、新しいフレーズは常にあなたの曲にマッチします。 プリセットをロードするときにロックを無効にしている場合は、プリセットに保存されているキーとイネーブルメントをロードします。 独自のプリセットを作成したい場合は、保存する前にロックトゥキー機能をオフにしておくことをお勧めします。 工場出荷時のプリセットはすべてロックが無効になっているので、キーを設定して、キーを変更せずに自由にプリセットを閲覧することができます。

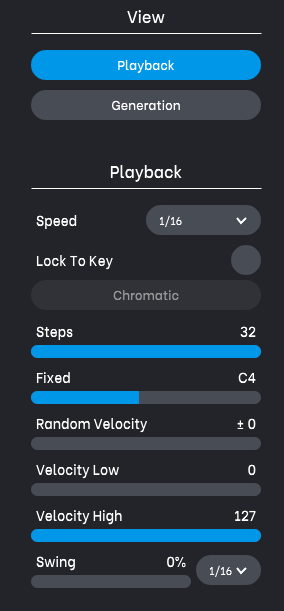

ステップ数 – 演奏するピアノロールのステップ数です。 例えば、1/16の再生速度で16ステップとすると、4/4で1小節分の演奏になります。Fixed – ピアノロールの “Fixed “行に使用される固定MIDIノート。ランダムベロシティ(Random Velocity) – 再生中に各音符から加算または減算されるランダムなベロシティ値。 例えば、±10の場合、元のベロシティが100の音符は90~110の範囲で再生されます。 これは、再生にダイナミックなバリエーションを加えるのに最適です。Velocity LowとVelocity High – ベロシティの範囲を1127から任意のLowとHighにリマップするために使用します。 値はこの範囲内でスケーリングされます。

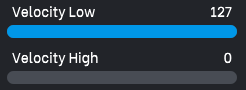

は、高音よりも低音の方が高くなることもあります。 これはベロシティを反転させる効果があります。Swing – 再生にスイングを追加します。

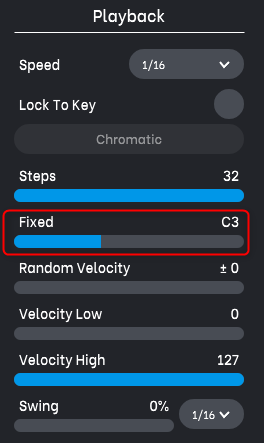

Playback

「Playback」からです。

Speed:速度の値は、シーケンスをホストテンポに対してどのくらいの速さで再生するかを選択します。例えば、再生速度が1/16の場合、ピアノロールの各ステップは1/16の長さになります(セミクエーバー)。

基本は1/16ですが、1/8も結構良い感じです。

Lock To Key:Lock To Keyオプションを使用すると、すべてのノートが正しいキーで再生されることを確認できます。 このオプションを有効にすると、キーボックスをクリックすると、メニューから選択されたキーに合わせて出力がトランスポーズされます。 これにより、キーボードをマッシュして素晴らしい結果を得ることができるだけでなく、トランスポーズされたノートパターンが常に機能することを意味します。

多少試行錯誤は必要ですが、ループのキーに合わせると自然な感じに鳴らす事が出来ます。

以下の動画ではキーDminのループに合わせてみました。

Steps:ステップ数 – 再生するピアノロールのステップ数です。 例えば、1/16の再生速度で16ステップとすると、4/4で1小節分になります。

ステップ数を調節するだけで結構雰囲気がガラッと変わります。

Fixed – ピアノロールの “Fixed “行に使用される固定MIDIノート。

Fixedで鳴らすMIDIノートです。

Random Velocity:再生中に各音符から加算または減算されるランダムなベロシティ値。 例えば、±10の場合、元のベロシティが100の音符は90~110の範囲で再生されます。 これは、再生に少しダイナミックなバリエーションを加えるのに最適です。

ベロシティ値を+-でランダム出来ます。

Velocity Low、Velocity High:Velocity Low と Velocity Highはベロシティの範囲を 1~127、Low と High が設定されているものにリマップするために使用します。 値はこの範囲内でスケーリングされ、低音を高音よりも高くすることもできます。 これはベロシティを逆転させる効果があり、より静かな音がより大きな音になります。

以下の設定にしました。

Burn to MIDIをした結果が以下の通りです。

(元のベロシティ値に対してスケーリングされます)

Swing: 再生にスイングを追加する

よくあるスイング機能です。

30%で掛けてみた結果が以下です。

鳴らすとこんな感じです。

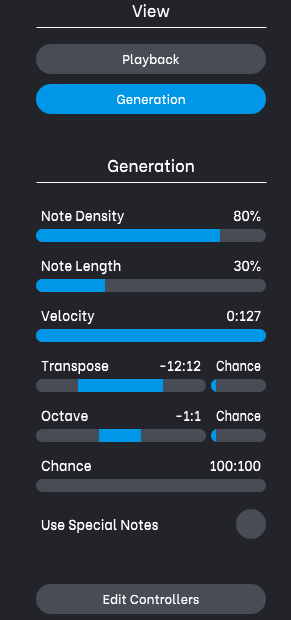

④メインコントロール-Generation

「Generation」の解説です。

「Generation」はランダマイザーのオプションです。

ランダムボタンを押すだけで色々なフレーズが出来るようなもんです。

生成ウィンドウには、ランダマイザーの動作方法のオプションが表示されます。

ノート密度 – 生成されるノートの量です。 値が高いほど多くのノートが生成されます。ノートの長さ – ノートの長さを指定します。ベロシティ – ベロシティの値の範囲です。 青色のバーの両端からドラッグして、開始と終了の範囲を調整できます。トランスポーズ – トランスポーズ値の範囲です。 青色のバーの両端からドラッグして、開始と終了の範囲を調整できます。 チャンススライダは、音符が転置される確率を調整します。 フルではすべての音符が転置され、最低でも1/100の確率で転置されます。Octave – オクターブ値の範囲です。 青色のバーの両端からドラッグして、開始と終了の範囲を調整することができます。 チャンススライダは、音符が1オクターブ移調される確率を調整します。 フルでは、すべての音符が1オクターブ転置され、最小では、転置される確率は約1/100になります。チャンス – チャンス値の範囲です。 青色のバーの両端からドラッグして、開始と終了の範囲を調整することができます。特別な音符を使用 – 選択すると、ピアノロールの音符は、特別な音符(ラウド、クワイエットなど)を含むすべての音符を使用します。 無効にすると、1~8の音符のみが作成されます。

コントローラーを編集するボタンをクリックすると、コントローラーの生成オプションが表示されます。

Note Density:生成されるノートの量。 値が大きいほど、より多くのノートが生成されます。

結構ランダム要素が強く、100%でもあまりノートが生成され無い事もあります。

Note Length: 音符の長さは、値が高くなると音符が長くなります。

0%にすると全て最小単位になります。

Velocity:A ベロシティの範囲です。青いバーの両端からドラッグして、開始と終了の範囲を調整することができます。

範囲の指定が出来ます。

Transpose: トランスポーズ値の範囲です。 青いバーの両端からドラッグして、開始と終了の範囲を調整することができます。 チャンススライダは、音符がどのくらいの確率で移調されるかを調整します。 フルの場合、すべての音符が転置され、最低でも1/100の確率で転置されます。

トランスポーズも範囲指定出来ます。

「Chance」でランダムの発生率を調節出来ます。

これ素晴らしい事に適当に設定しても「Lock To Key」を有効にしておけば、Keyにあった音にしてくれます。

「Lock To Key」を有効にしていれば不協和音になりません。

Octave:オクターブ値の範囲です。 青色のバーの両端からドラッグして、開始と終了の範囲を調整できます。 チャンススライダは、音符が1オクターブ移調される確率を調整します。 フルでは、すべての音符が1オクターブ転置され、最低でも1/100の確率で転置されます。

オクターブもトランスポーズと同様で範囲してい可能で、「Chance」でランダムの発生率を調節出来ます。

Chance:チャンス値の範囲です。青色のバーの両端からドラッグして、開始と終了の範囲を調整できます。

ノートの再生率を調整出来ます。

Use Special Notes:選択すると、ピアノロールの音符は、特殊音符(Loud、Quietなど)を含むすべての音符を使用します。無効にすると、1~8の音符のみが作成されます。

コントローラーを編集するボタンをクリックすると、コントローラーの生成オプションが表示されます。

OFFの状態だとコードの1~8しか使われませんが、Onにすると「All」や「Rand」等も使われるようになります。

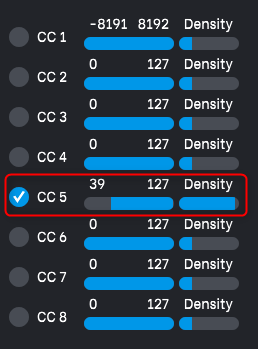

Edit Controllers:コントローラ生成ウィンドウには、コントローラランダマイザがどのように動作するかのオプションが表示されます。8つの行があり、各行はどのコントローラを制御するかに対応しています。

これはMIDI CCのエンベロープをランダム再生出来ます。

8行は下図赤枠と連動しています。

チェックを入れるとランダマイズの対象となります。

範囲指定と「Density」で密度を調節出来ます。

動画も用意しました。

⑤オプション

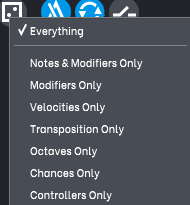

Randomise:ランダム化ボタンをクリックすると、設定に基づいて新しいフレーズが生成されます。 右クリックすると、生成されるものを選択することができます。

例えばランダマイズでノートのパターンは気に入ったけど、他のパラメーターを変えたいという場合、対象となるパラメータのみランダマイズする事が可能です。

Everything:Everythingはノート、速度、移調、チャンス、コントローラ全て生成されます。

Notes and Modifiers Only:新しい音符のセットが、新しい速度、移調、チャンスとともに生成されます。

Modifiers Only:既存のノートに対しては、ベロシティ、転置、チャンスのみが生成されます。

Velocities Only:既存のノートに対してのみベロシティが生成されます。

Octaves Only:既存の音符に対しては、オクターブのみが生成されます。

Chances Only:既存のノートに対してのみベロシティが生成されます。

Controllers Only:コントローラのみが生成されます。

Sync To DAW:有効にすると、フレーズはDAWと同期して再生され、デフォルトの動作となります。 無効にすると、入力があった場合にのみフレーズの再生を開始します。すべての音符を離すとフレーズの再生が停止し、最初の音符に戻ります。

無効の場合はMIDI入力をトリガーとして再生されます。

Loop Freeform:DAWに同期していない場合にのみ適用されます(上記参照)。 有効にすると、フレーズが無限に繰り返されます。 無効にすると、ワンショットモードで再生されます。

Latch:この機能を有効にすると、音符を離した後も演奏を続けることができます。 新しいコードを演奏すると、古い音符はノートオフされ、新しい音符はホールドされます。

この機能はFLStudioだけなのか判りませんが、Note Offが出力されないのか、DAWを止めてもずっと鳴りっぱなしになってしまいます。(そして暴走します)

オートメーションで「Latch」をOn、Offして使うのでしょうか、ちょっと使い所が判りません。

Venomode Phraseboxの使い方②(パラメータ解説編)まとめ

「First」「Last」「Quiet」「Loud」辺りは使い所があまり無いかもしれませんが、他のパラメータでやりたい事は出来るかと思います。

ランダムにしつつもある程度狙った音と言うのが簡単に作れます。

ワンコードでこんな感じが出来ちゃいます。

狙った感じとランダム具合の加減が丁度良いです。

パラメータも全面に出ている量が程よく、多すぎず少なすぎずで絶妙だと思います。

掘り下げると更に色々なエディットが出来るのでこれ1つでかなり追い込めますし、FLStudioなら「Burn to MIDI」でMIDIに書き出せばエディットは自由ですしほんと素晴らしいです。

次の記事はこちらです。

コメント