概要

Chillout with Beats の yosi です。

はい、今日も頑張って記事を書きます。

前回の記事はこちらから

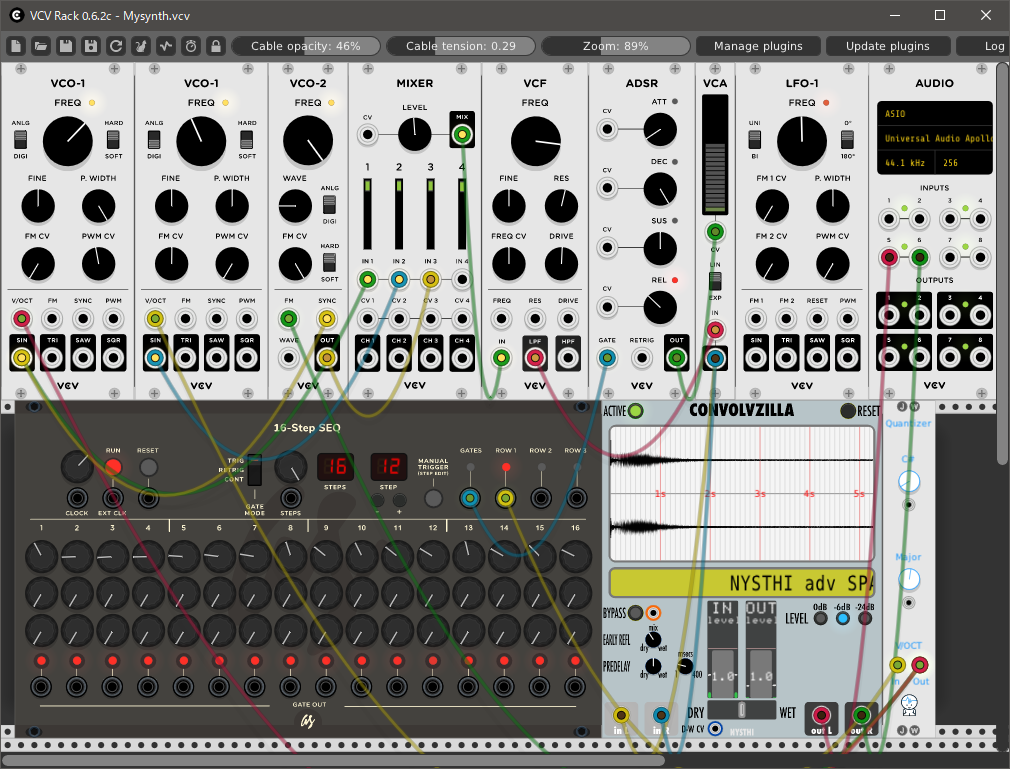

今回はFLStudioと連携したので、遊んで作った音をアップしました。

(所々何かが爆発してますw)

所々音が大きくなるので、少し音量を下げ気味で聴いて下さい。

VCV RackとFLStudioを連携させる

VCV RackとFLStudioを連携させるメリット

まずそもそも連携させる意味あるの?と思うかもしれませんが、断言しますが意味あります!

簡単ですが、連携させるメリットを3つご紹介します。

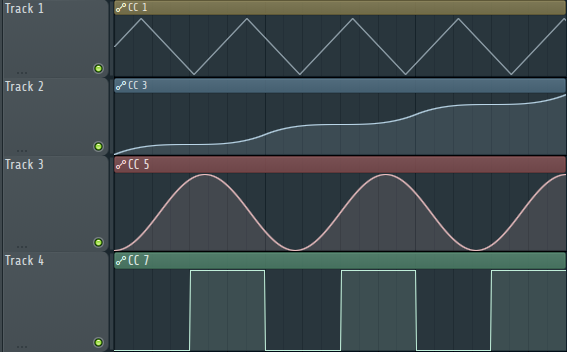

オートメーションが出来る

VCV Rack単体でオートメーションは出来ません。(多分)FLStudioのオートメーションクリップを使えば、簡単に複雑なオートメーションが作れます。

こんな感じのオートメーションは楽々作れますからね。

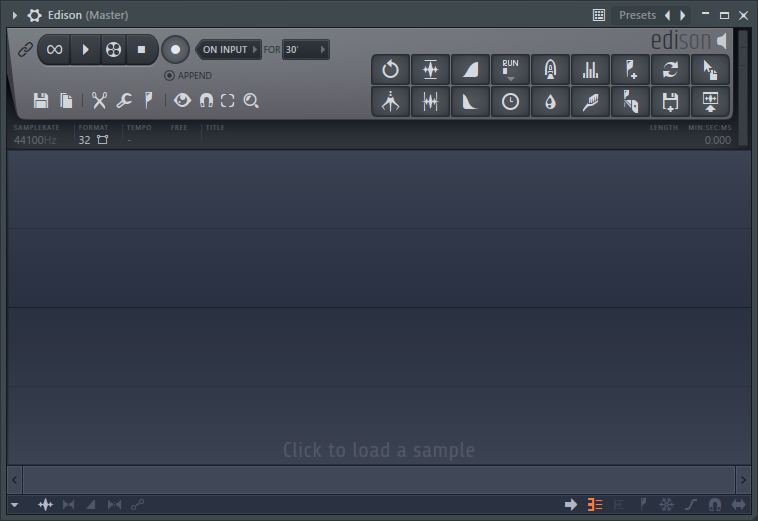

容易にオーディオ化出来る

FLStudioにはEdisonがありますから、簡単にオーディオ化が出来ます。

リアルタイムでノブを動かしてその内容をオーディオ化する事も出来ます。

Edisonさん、ほんと使い易くてサクっと編集出来て便利過ぎです。

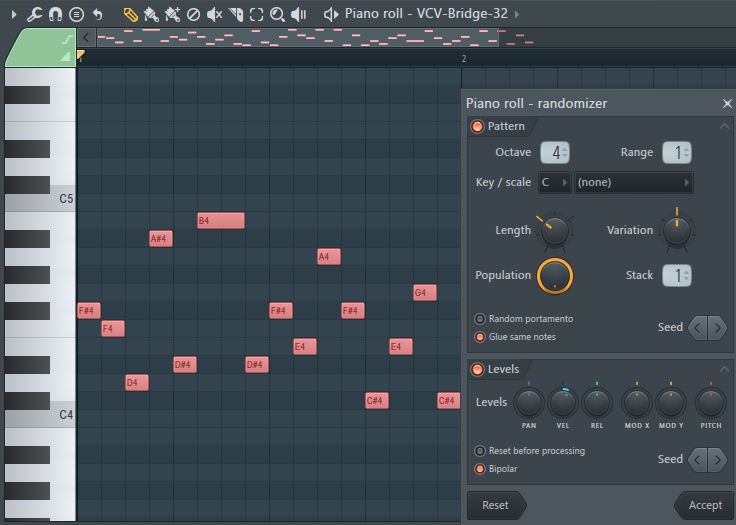

VCV Rackでは面倒なMidiノートをFLStudioから送れる

VCV Rackを使っていると感じるのが、単純なMidiノートを送るのが結構面倒だということ。

FLStudioと連携すれば使い易いPianoロールを使って容易にMIDIノートを送れます。

randomizerの機能を使ってMIDIノートの自動生成も楽々ですから。

VCV RackとFLStudioの連携設定

VCV-BridgeのVSTプラグインがインストールされたはずなのに、連携と言っているかと言うと、名前からも判る通り、VCV-BridgeはVSTプラグインの形をしたブリッジです。

VCV-Bridgeを起動してもVCV Rackは起動しません。

要は昔あったRewireの様な感じです。

Rewireがさっぱりわからんと言う方の為にWikiから引用も用意しました。

ReWire(リワイア)は、2つのソフトウェア(主に音楽制作用)の間でオーディオデータやMIDIデータをやりとりするためのシステムのひとつ。また、その規格の名前。

1998年にPropellerheadのReBirth RB-338とスタインバーグのCubase VSTの間の連携をとるためにPropellerhead Software ABが開発。以降いくつか改良と機能の追加が重ねられ、現在はReWire 2がリリースされ、異なるメーカーの多数のDAWソフトウェアに対応している。

FLStudioでの設定を紹介しますが、他のDAWはこちらのページを参考にすればOKです。

https://vcvrack.com/manual/Bridge.html

FLStudio側の設定

以降の手順重要です。

この手順をやらないと音が出なかったり、CPU100%になったりします。

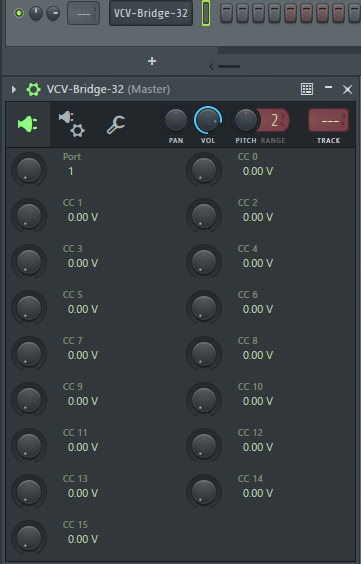

まず、FLStudioにVCV-BridgeをChannel Rackで起動します。

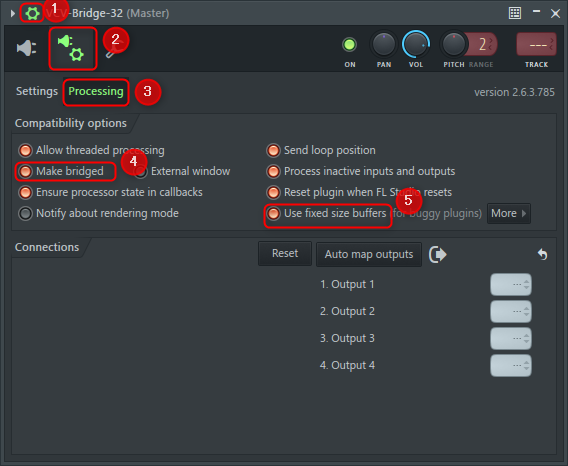

①をクリックしてSettingを開きます。

②をクリックして、③をクリックします。

④の「Make bridged」と⑤の「Use fixed size buffers」をクリックします。

これでFLStudio側の設定は完了です。

VCV Rack側の設定

VCV Rackを起動します。(もし既に起動している場合は再度起動し直してください)

「Audio」モジュールを追加します。

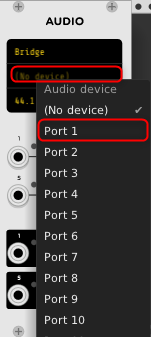

画面上部をクリックするとAudioDriverが選択できますので「Bridge」をクリックします。

次のAudioDriverの下の「Audiodevice」をクリックし、「Port 1」をクリックします。

このPortはFLStudioのVCV-Bridgeで設定しているPort番号に合わせます。(デフォルトは1です)

これで接続が出来ました。適当にモジュールを追加して音を出してみて下さい。

FLStudioのミキサーから音が出るようになったと思います。

あとはひたすらトライアンドエラーの繰り返しかと思います。

まとめ

少し手間は掛かりますが、FLStudioと連携するとかなり音の幅が広がりました。

Patcherと連携させることもできますし、オートメーションもできます。

オーディオアウトも複数出力出来るのでパラアウトしてFLStudioのミキサーでエフェクト処理なんて事もできます。

正直もう楽し過ぎて時間を忘れてしまいますね。

あとVCV RackでVSTプラグインを読み込むモジュールもありますが、有料です。

次回はFLStudioとVCV RackのMIDIやAudio周りの設定をご紹介します。

コメント