Devious MachinesのDuckの使い方2(各モード解説)

Devious MachinesのDuckの使い方第2回目です。

前回はパラメータを解説しました。

今回は4つある「Trigger Mode」の設定方法を解説してきます。

Repeat Mode

「Speed」で設定している速さでエンベロープを繰り返します。

設定は不要です。

サイドチェインとしては4つ打ち以外では役に立ちません。

あとはGateの様な使い方がメインとなるかと思います。

「Repeat Mode」に関してはプリセットで気に入ったのがあったら編集と言う流れが一番かと思います。

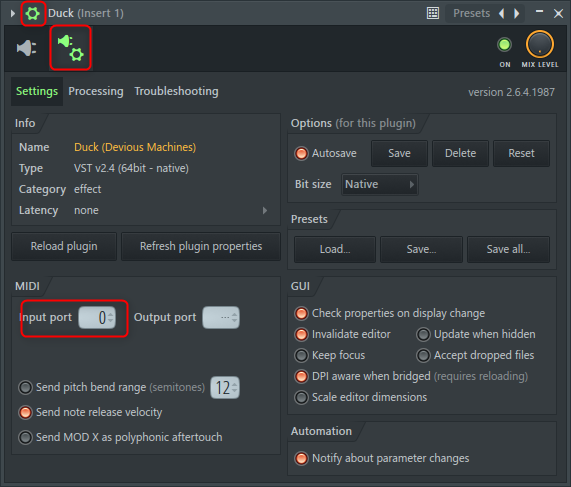

MIDI Mode

「MIDI Mode」は別途MIDIノートを発してそれをトリガーとしエンベロープを再生します。

設定方法

FLStudioの場合だと「MIDI out」を使います。

「MIDI out」はポート番号「0」を使う場合設定不要です。

「Duck」側は歯車アイコンから「Midi out port」を「0」にします。

これでタイミングに合わせてMIDIノートを置けばどこでもエンベロープが反応します。

HiphopやLo-Fi Hiphopなどで多用される手法ですね。

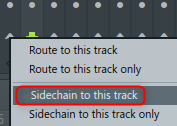

Sidechain Mode

これも良く使われる手法ですが、個人的には注意が必要だと思っています。

(ダメと言っている訳では無く、ケースバイケースで音や波形をしっかり確認する必要があるということ)

Duckが素晴らしいのは「Sidechain」の入力にフィルターが付いており、Kickを強調してトリガーとすることが出来る点です。

設定方法

まずKick等トリガーにしたい出力をDuckがインサートされているミキサーに入れます。

一応動画も用意しました。

Track2がドラムでTrack1はエレピです。(Track1にDuckがインサートされている)

注意点

このSidechainによるトリガーは以下の様な感じで少し遅延が発生します。

(アタック部分が残る)

この画像はエレピ(高音)なので問題ありませんが、BassだとKickの途中から被る事になり、場合によっては低音が意図しない形で減少(又は部分的に増強)されてしまいます。

MIDIモード時も同じタイミングのものを取得しました。

必ずしも悪い影響が出るとは限らないので、音を聴き、波形なども確認して判断すべきかと思います。

Plugin Input Mode

これは少し特殊です。

特に設定はありません。

自身のInputでエンベロープをトリガーするのですが、正直使い道が思いつきません。

マニュアルを読んでみたらTipsが載っていました。

やってみたのですが、例えばKick(ピーク)をならないようにする事が出来るようです。

Devious MachinesのDuckの使い方2(各モード解説)まとめ

ほんと使い勝手が良く、視覚性にも優れていて素晴らしいプラグインです。

「Sidechain Mode」で遅延による影響が出る場合は、少し手間が掛かりますが、Kickを抜き出して「MIDI Mode」でダッキングをすると良いです。

次回は「MIDI Mode」を使ったTipsをご紹介します。

この方法を知っていると知らないとでは掛かる時間が全然違います。

コメント