FLStudioの使い方 DirectWaveの音色を無料で簡単に増やす方法3

Chillout with Beats の管理人 yosi です。

前回に引き続き、DirectWaveの音色を増やす方法です。

ちょっと今回は音色を増やすという趣旨とは異なります。

(〇分制限無しとか〇日間制限無しで使えるようなVSTから・・・自粛)

前回の記事はこちらからどうぞ。

今回は自作します。

自作と言ってもちまちまZoneの設定等をやるのではなく、既存のVSTから変換します。

この方法を使うとCPU負荷の高いVSTをDirectWaveから鳴らす事で低スペックのPCでも結構多くのお音色を鳴らす事が可能です。

ただしDirectWaveはSamplerなので、LFO等で動きを付けた音の再現は苦手です。

変換する音源を決める

まずは何の音源を使うか決めるのですが、以下の条件に当てはまるものが良いです。

・CPU負荷が高い

・モジュレーション系、ディレイ系のエフェクトが掛かっていない

1番当てはまるのはUnisonを利かしたシンセかと思います。

例えばですが、こんな音はぴったりです。

無理やりUnisonを最大にしていますので、CPU負荷がこれだけで70%位まで上がります。

モジュレーション、ディレイ、リバーブ系が掛かっているばあは、切っておきましょう。

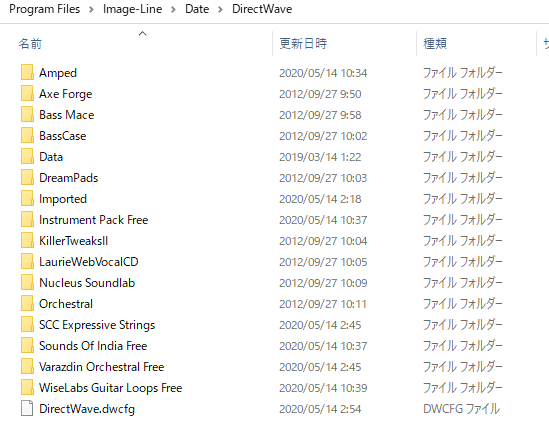

変換する前にDirectWaveの音色が保存してあるフォルダを調べておきましょう。

サンプルの格納場所を調べる

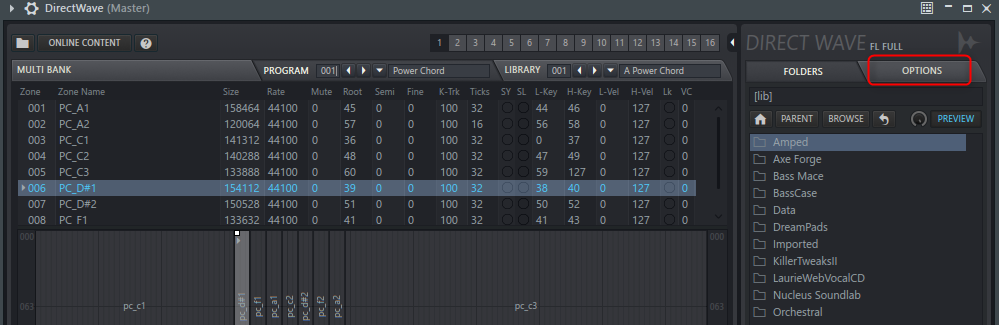

「DirectWave」を起動したら、右側の「OPTION」をクリックします。

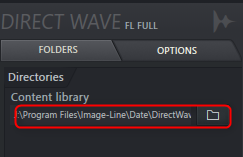

「Content library」がデフォルトのコンテンツのPathです。

ここを確認して、メモやコピーしておきます。

Pathを確認する為に開いたDirectWaveは削除します。

DirectWaveにVSTを変換する

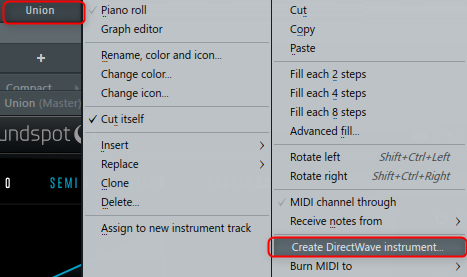

やり方はいたって簡単です。

「Channel rack」で今回の場合は「UNION」の上で右クリックから「Create DirectWave instrument」をクリックします。

ダイアログが出ますので、適当な場所に保存します。

先ほど調べた、DirectWaveの音色が保存してあるフォルダを選択します。

名前はプリセットを使ったのならシンセの名前とプリセットを入れておくと後々便利です。

(後で少し変更したいといった場合に何を使った追う為)

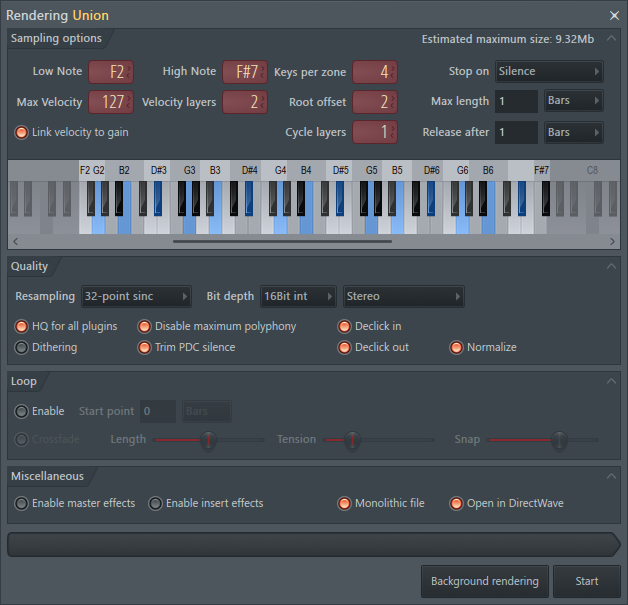

次に以下の画面が表示されます。

ここではどれ位の精度でサンプリングを行うか決める事が出来ます。

機能の翻訳+一部独自解説追記

Low Note、High Note:一番低い(高い)サンプリングをするノート。例えば高音を使う場合、「Low Note」の値を低く設定しても意味はありません。逆にBassとして使う場合は、「Low Note」は高く設定し「High Note」を低く設定すべきです。

Keys per zone:サンプルゾーンの幅(Width)。1つのサンプルを複数の鍵盤にまたがって演奏して、「サンプルゾーン」を作成することができます。ゾーンの幅は、プレビューキーボードの灰色と白の部分が交互に表示されます。1に設定すると全てのKeyでサンプリングを行います。(再現度が一番高いですが、容量を必要とします)

Stop On:サンプリングを終了する条件

- Max length – 送信された長さでサンプリングが停止します。

- Silence – サンプリングは、サウンドが無音(-96dB)にフェードアウトしたときに停止します。この場合、Max length に達する前にサンプリングを停止することはできますが、Max length に達した後には停止しません。Max length は常に最大長が優先されます。

Max Velocity:サンプリングするベロシティ値を設定します。(Velocity Layersが1の時)

Velocity Layers:ベロシティを何段階に分けるか設定します。ベロシティによる音色変化がある場合は高く設定すべきです。(例生楽器系)

Root offset:ルートオフセット – サンプルが採取される各キーゾーンの範囲の最初のノートより上のノートの数。ルートノートは、プレビューキーボードに青色で表示されます。

Link velocity to gain – DirectWaveでベロシティをゲイン(ボリューム)に変更するように設定します。これはソースサンプルデータには影響しません。

Cycle layers – ラウンドロビン(ラウンドロビン)スタイルのサンプルエフェクトと同じ設定で、繰り返しのサンプルレイヤーを作成します。つまり、繰り返し音符でソースの音色や音が変化したときに、その変化を捉えることができます。 NOTE: この機能を使用する前に、繰り返し音符ごとに音が劇的に変化するかどうかを実験してみましょう。. 各Cycle layersは、パッチサイズの完全な乗算を表します。タップしてプレビューキーボードを使用してテストします。

Max length – 合計サンプル時間。秒、小節、またはビートで設定します。

Release after – サンプリング中にキーを保持している時間。秒、小節、または拍子で設定します。

Resampling – リサンプリング品質を選択します。これにより、チャンネルサンプラでのエイリアシングを避けることができます。

Bit depth – 16 ビットまたは 32 ビットのフロートを選択します。(試した結果32ビットの方が少し音量が大きくなりました。特別な理由が無ければ32ビットの方が良さそうです)

Stereo mode – ステレオ、モノラル左チャンネル、モノラル右チャンネル、モノラルマージのいずれかを選択します。

HQ for all plugins -レンダリングに使用されるネイティブFL Studioプラグイン(エフェクト、インストゥルメント、サンプラー・チャンネル)のハイクオリティ・モードを設定します。VSTプラグインは、Wrapper設定の「レンダリング・モードを通知する」が選択されている場合、HQモードでレンダリングすることもできます。

Disable maximum polyphony – Miscellaneous Channel Settings の最大ポリフォニー設定を無視しますが、Monophonic オプションが選択されている場合は無視しません。

Dithering – 16 ビットの .wav ファイルに 32 から 16 ビットのディザリングを適用します。FL Studioは、10kHz以上のディザリングの「ヒス」の大部分をシフトさせる「シェイプド」ディザアルゴリズムを使用しています。

Trim PDC delay – プラグインのレイテンシーに起因するサンプルの開始時のディレイを削除します。PDC はミキサートラックにディレイを加えることができるので、このオプションは PDC のディレイをレンダリングするかどうかを決定します。選択された場合、マスターミキサートラックに追加されたPDCは、レンダリングされた.wavファイルの最初から削除されます。選択を解除すると、PDC はソースミキサートラックの PDC 設定に等しい短い無音の期間として残ります。

Declick in / Declick out – 20ms フェードを使用して、サンプルの開始または終了が正しくキャプチャされていない場合に、サンプルレベルが急激に変化するのを防ぐためにクリックを防止します。

Normalize -波形の振幅を大きくして、最も大きなサンプルが100%のレベルになるようにします。これは、’Link velocity to gain’をオンにして単一のベロシティレイヤーを作る場合に便利です。

おすすめ設定

サンプリングする元ネタ次第で変わってくると思うので参考程度として下さい。

1音色26M程度なら低スペックPCでもそこまで負荷にならないかと思います。

注意点

・「Low Note」、「High Note」については使う音色によって各自変更してください。

(この設定はある程度ベースもリードにも使えるようにしています)

・「Resamping」は容量とは関係ないので高めに設定していますが、処理の時間は短い方が良いという場合は32-point等に変更してみて下さい。

・生楽器系は「Velocity Layers」を増やし、「Loop」を「disable」して「Max length」を増やすなどして調整してください。

FLStudioの使い方 DirectWaveの音色を無料で簡単に増やす方法3まとめ

正直DirectWaveのVST変換機能はいいですねー

これCPU負荷高いやつで上手く使うべきですね。

よくCPU負荷対策としてはバウンスがありますが、ちょっとした変更時かなり面倒です。

DirectWaveならMIDI打ち込みのままなので自由に変更も出来ます。

ちょっと色々思いついたので、検証して上手くいけば記事書きます。

コメント

もしかして、MIDI Outに対してCreate DirectWave instrumentを使うと、MacのAuto Samplerのようにハードシンセのサンプリングができたりする可能性が…?

Sinoさん

コメントありがとうございます。

レンダリングによるサンプリングなので、残念ながらハードは出来ないようです。

(一応調べてみました)

確かに出来ると素晴らしいですよね。

調べていただきありがとうございました!

残念…

いえいえ、ほんとコメント頂いた時はもしかして!って思ったのですが・・・

はーぢシンセのサンプリングはLogicさん対応したようなので、FLStudioの対応してくれるといいのですが。

今後に期待です。